還記得 昨天 Day 1 提到的「旅行規劃 Agent」嗎?

如果把一次完整的旅行想像成一個專案,就會發現光靠一個人其實很難處理好所有細節。通常我們會分工:有人專門安排行程(Planner)、有人研究當地美食(Researcher)、有人專門記錄交通方式(Navigator)、有人會在突發狀況時做臨場調整(Problem Solver)。

這些角色各有特色,但共同構成了一個能完成複雜任務的團隊。Agentic AI 也是一樣:它不是一個單一的「問答機器」,而是透過不同能力模組與設計模式(Design Patterns)的組合,變成能在動態環境下持續「做事」的智慧夥伴。

傳統的 LLM 多半是「一問一答」:你問它,它答你;你改條件,它再重答。這種互動雖然方便,但在面對多步驟、需要即時外部資訊、或需要持續追蹤狀態的任務時,往往顯得不足。

而 Agentic AI 的價值在於「把 目標 丟給系統,讓系統 自己想辦法完成 」。它會主動查資料、呼叫工具、拆解任務、反思修正,並在必要時與其他 Agent 協作或重新規劃,直到達成目標為止。

要讓 AI 從「工具」走向「夥伴」,它必須具備一系列核心能力,這些能力像是一棵逐層展開的能力樹,從基礎的感知環境,到高階的規劃、反思與協作,彼此環環相扣。

Autonomy(自主性)

不必等人類逐條下指令,能依既定目標自行推進。交代「三天行程、預算 300 歐、偏好藝術與咖啡館」後,會主動展開安排,而不是只回一串清單。

Perception(感知)

能察覺環境狀態與變化:天氣轉雨、景點臨時休館、交通延誤、餐廳營業時段、票價浮動等都在視野內。

Reactivity(反應力)

在偵測到變化時立即採取合適對策:下雨就把戶外換成室內動線;火車誤點則改用其他路線或調整到站時間,避免硬走既定計畫。

Planning(規劃力)

把大目標拆成可執行步驟並安排順序,必要時預先準備備案。實務上常結合逐步思考(如 CoT / ToT)與地理動線、開放時段、移動成本等約束來調整。

Tool Use(工具使用)

不只「會說」,還能「會查、會算、會驗證」:調用天氣與票價 API、用地圖估算移動時間、檢視餐廳菜單或訂位可用性,讓建議從想像落到可執行。

Memory(記憶)

把偏好與限制寫入並在後續沿用:不吃牛肉、偏好咖啡館、對走路距離的耐受度、曾挑過的餐廳/景點等,後續規劃會自動避開不合適選項並優先符合偏好。

Reflection(反思)

產出不是終點;會自檢與修正。若發現同日移動過遠、預算超標、或排程過於緊湊,能主動重排或提供替代方案。

Learning & Adaptivity(學習與適應)

不必重訓模型,也能隨互動調整決策傾向:觀察你常拒絕早場行程,下次就延後起點;看到你偏好步行多於轉車,規劃會逐步貼近這種節奏。

與 Memory 的差異在於:Memory 記的是「事實/偏好」,Learning 調的是「策略/行為傾向」。

Collaboration(協作)

能與其他 Agent 或模組分工並整合:有人專責動線、有人看預算、有人審查可行性;協調者把結果彙整成一致方案,讓 1 + 1 > 2。

Goal-oriented(目標導向)

始終圍繞任務目標行動,而非生成漂亮但不落地的文字;當目標是「三天 300 歐、偏好藝術、避免牛肉」,整體決策都圍繞這個框架收斂。

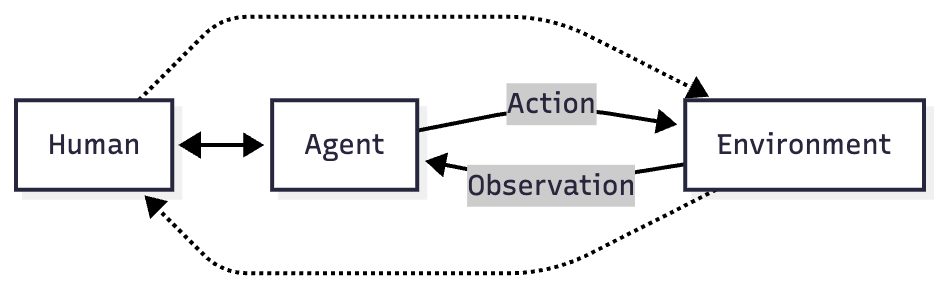

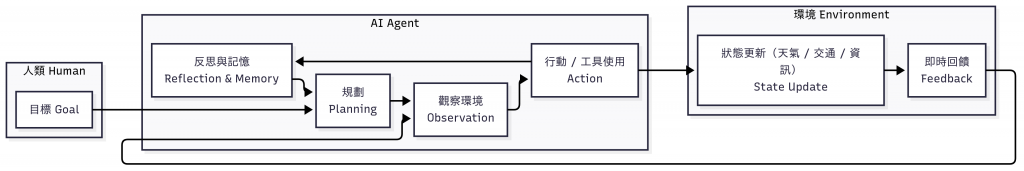

這些能力如何協同?可以用一個循環來理解:

這種「有刺激就有反應」的循環,讓 Agentic AI 能夠在動態情境下持續推進,而不是停留在靜態的一次性回答。

圖:Agentic AI 的運作流程。人類給定目標後,Agent 會透過規劃、觀察與行動與環境互動,並藉由反思與記憶修正策略,形成持續推進的閉環。

在實務上,要讓這些能力真正落地,不會只靠模型「天生就會」,而是需要一些結構化的設計方式。這些 Design Patterns(設計模式) 就像是常用的積木,讓我們能把不同的能力模組組合起來,搭建出更可靠、可擴展的 Agent 系統:

Tool Use Pattern

主動呼叫外部工具(天氣 / 地圖 / 搜尋 / 票價 API、資料庫、OCR 等),並能判斷「何時用、該用哪個」。

Planning Pattern

把多步驟任務拆解為子任務並安排順序,必要時還會設計備案,確保在環境變動下依舊能前進。

Reflection Pattern

產出不是結束,而是開始。會自動檢查輸出,若發現錯誤或不合理,就重試或修正。這可由單一 Agent 完成,也能交給專門的 Evaluator Agent。

ReAct Pattern(Reason + Act)

在推理與行動之間來回:思考 → 執行 → 觀察 → 再思考,直到找到可行的解法。這特別適合動態、不確定的情境。

Multi-Agent Pattern

由多個專責 Agent 分工協作:有人負責規劃(Planner)、有人掌控預算(Budget)、有人檢查飲食限制(Diet)、有人做整體評估(Evaluator)。最終結果由協調者整合,通常比單一 Agent 更完整、更可靠。

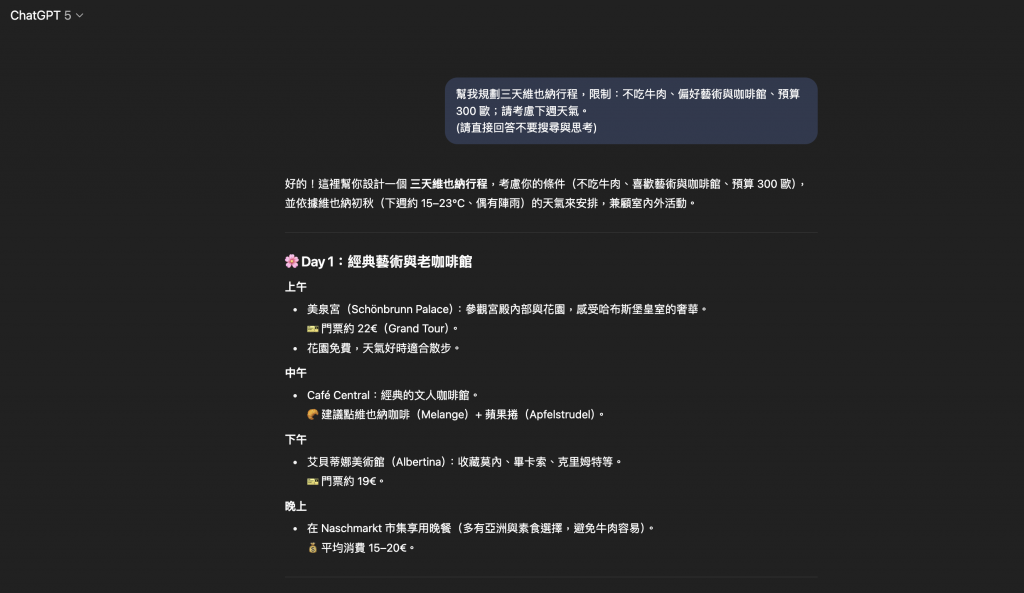

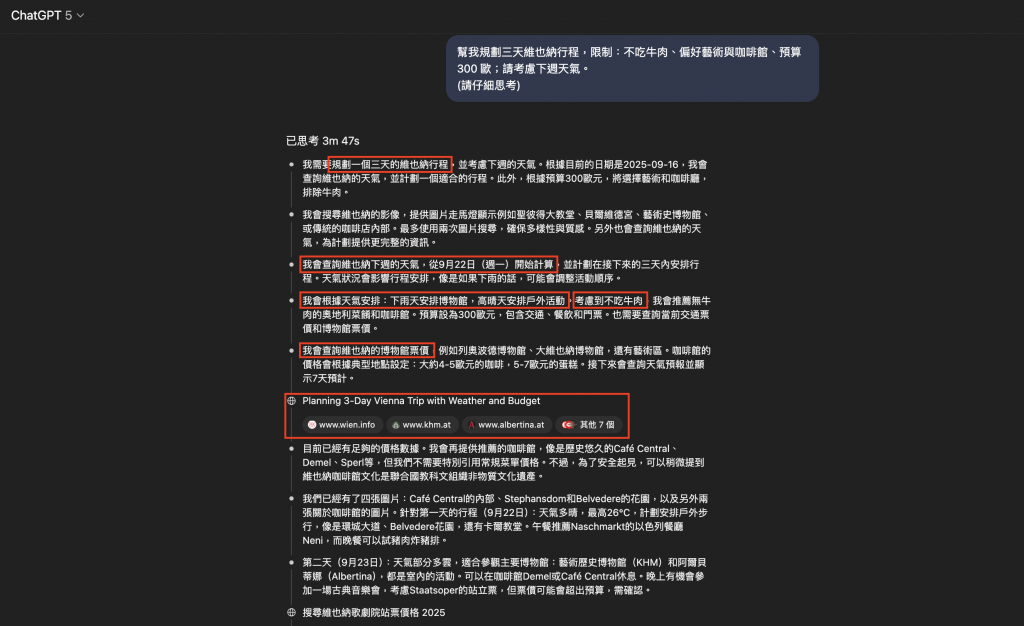

以下用同一個任務,分別在 關閉工具(單純 LLM)與 啟用工具/思考模式(Agentic 傾向)兩種設定下進行,直觀比較差異。

任務 Prompt(相同)

幫我規劃三天維也納行程,限制:不吃牛肉、偏好藝術與咖啡館、預算 300 歐;請考慮下週天氣。

圖:單純 LLM 的一次性回覆,提供概括建議但缺少即時資料與驗證。

圖:啟用工具後,系統會查天氣與票價並動態規劃,輸出可執行且含備案的行程。

你也可以用同一個 Prompt 在 ChatGPT / Gemini 做比較:一次關閉瀏覽/工具、一次啟用瀏覽/工具。會很直觀地看到從「靜態建議」到「主動規劃與驗證」的差異。

圖:從維也納美景宮(Belvedere Palace)上花園遠眺市區,能看見史蒂芬大教堂與市中心天際線。正如 Agentic AI 的角色,不只專注於局部任務,更能拉高視野,協調各方,推動整體目標前進。(攝影:作者自攝)